澳洲墨爾本大學的Graeme Clark教授這兩天90大壽!(1935/8/16生)

2025年8月17日 星期日

澳洲葛蘭.克拉克(Dr. Graeme M. Clark)教授90大壽

2025年5月22日 星期四

William F. House 威廉·F·豪斯與聽覺腦幹植入

2025年1月11日 星期六

在2012年殞落的兩位人工電子耳專家W. House與P. Loizou

有兩位人工電子耳領域的巨人,他們都在2012年過世,他們的貢獻至今仍影響著許多人。

William F. House 威廉·F·豪斯 (1923/12/1 - 2012/12/7)

1968年的William House

House Ear Institute, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

William House是一位著名的美國耳科醫師,因其在聽覺醫學領域的開創性貢獻被譽為「神經耳科學之父(The Father of Neurotology)」。他最具代表性的成就是單通道人工電子耳(Single-Channel Cochlear Implant)的開發與臨床實驗。在他首次提出人工耳蝸概念時,面臨著來自同行的廣泛質疑和批評,許多人認為這一技術不可行,甚至帶有倫理爭議。雖然僅在耳蝸內植入一顆電極的單通道電子耳裝置,最終並無法讓大部分植入者聽懂語音,但House的研究成果,特別在手術方法部分,對後來的多電極電子耳仍有影響。

Dr. House因著其研究成果被澳洲Clark教授等人的多電極電子耳超車,或許有些失落,他晚年在自己的傳記<<The Struggles of a Medical Innovator: Cochlear Implants and Other Ear Surgeries (醫學創新者的奮鬥:人工耳蝸植入與其他耳部手術)>>中提到主流研究未解釋的問題:

雖然單通道電子耳無法幫助大部分使用者聽懂語,但極少數的使用者卻可以一顆電極達到接近完美的理解度,為什麼在他們身上是有效的?

除了人工電子耳,Dr. House還開發了多種外科技術和醫療工具,例如他是第一位進行聽覺腦幹植入(auditory braintem implant, ABI)的醫師,他的貢獻至今仍是現代耳科與神經耳科的重要基石。他對患者關懷的態度以及對技術創新的不懈追求,為他贏得了醫學界的廣泛尊敬與認可。

Philipos (Philip) C. Loizou 菲利普斯·C·盧祖 (1965/11/10 - 2012/7/22)

Oldoozhazrati, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Prof. Loizou是語音訊號處理和人工電子耳領域中非常知名的學者,他在德州大學達拉斯分校(University of Texas at Dallas,簡稱UTD或UT-Dallas)擔任電機工程教授,將畢生的精力投入到改善聽力受損人群的溝通技術中。他在UTDallas成立了人工電子耳實驗室(Cochlear Implant Lab),並在人工電子耳訊號處理領域發表過許多學術論文,至今仍經常被學者們引用。

除了人工電子耳,Loizou的著作<<Speech Enhancement: Theory and Practice (語音增強:理論與實踐)>>在經典語音訊號處理領域中,仍是一本相當重要的教科書。Loizou熱衷於指導學生,培養了許多包括華裔的聽覺科學與工程研究人才。他因癌症於46歲英年早逝,給這一領域帶來了巨大損失,但他的研究成果依然深刻地影響著聽力恢復科學與技術的發展。

References:

William F. House (Wikipedia)

House W. The Struggles of a Medical Innovator: Cochlear Implants and Other Ear Surgeries. Lexington, KY: CreateSpace; 2011

Philipos C. Loizou (Wikipedia)

Philip Loizou (UTDallas)

Cochlear Implant Pioneer, Professor Lost to Cancer (UTDallas)

Loizou, P. C. (2013). Speech enhancement: Theory and practice (2nd ed.). CRC Press.

2024年10月26日 星期六

外耳(耳甲與耳道)對於特定聲音頻率的加強

外耳包括耳殼和外耳道,在聲波的傳遞中,對於特定頻率具有共振(resonance)和加強的效果,說明如下。

耳殼或耳廓(ㄎㄨㄛˋ)(auricle/auricula/pinna)負責收集聲波(空氣分子的波動),除了軟骨的部分,耳甲(腔)(concha)的凹陷構造對於聲波的共振有很大的影響。

Diagram from Wikipedia by Lars Chittka; Axel Brockmann - Perception Space—The Final Frontier, A PLoS Biology Vol. 3, No. 4, e137 doi:10.1371/journal.pbio.0030137 (Fig. 1A/Large version), vectorised by Inductiveload, CC BY 2.5, Link

研究指出,外耳的共振使得 2-7 kHz之間的頻率增強。

在以上的頻率區間中,在2.5-3 kHz左右有個最大的峰值(Peak),此處的音壓可以增加15-20 dB。(Wiener and Ross, 1946),主要是由耳道和耳甲的共振所導致。

此外,另一個峰值則約在5.5 kHz,主要由耳甲的共振所造成。

以上頻率為2-7 kHz的聲波增強,可放大聲音感知所需的重要語音成分。詳細的說明可參考Pickles (2013)。

相關資料

2024年7月31日 星期三

中原大學前校長熊慎幹教授對於聽語領域的影響

中原大學前校長熊慎幹教授2024年6月10日安息主懷,在6月29日的追思禮拜中,整個會場坐滿了懷念他的朋友同事們。

對於聽語領域來說,他在校長的服務期間(2000/8-2006/7)有兩件大事。

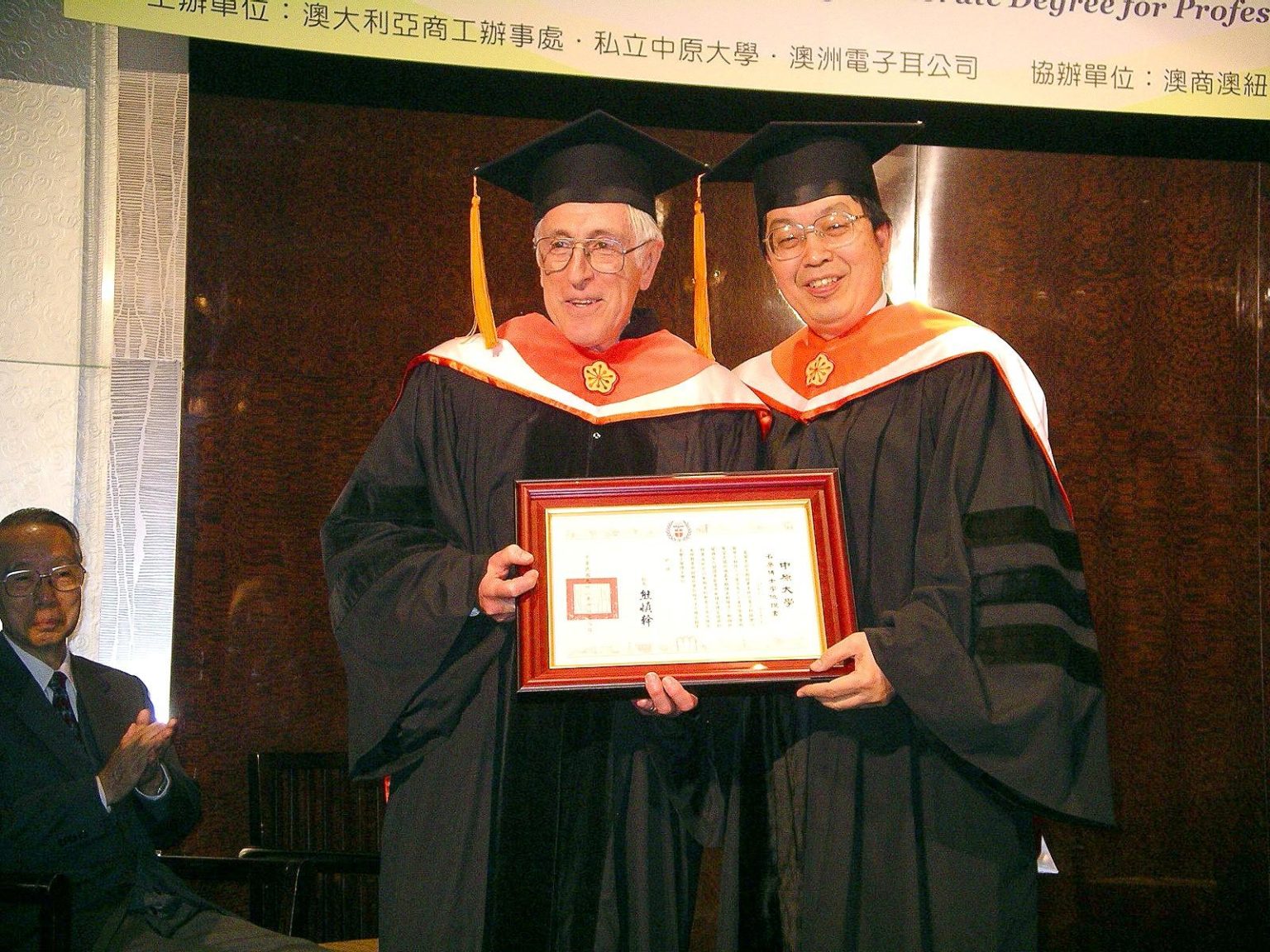

首先,在2003年12月8日,熊校長於台北君悅飯店頒發榮譽工程博士學位給澳洲人工電子耳發明人葛蘭.克拉克教授(Graeme Clark)。

此外,在熊校長任內,於2005年11月14日在全人教育村四樓舉行「雅文聽語研究暨訓練中心」開幕典禮。雅文中原中心除了造福桃竹苗地區的聽損小朋友,也促進了雅文基金會與中原大學人文與教育學院的交流。

以上是熊慎幹教授在他校長任內,對於聽語領域的重要影響。

參考資料

本校頒贈「人工電子耳之父」葛蘭克拉克教授-名譽工學博士學位(2003/12/16)

92學年名譽博士 葛蘭克拉克

中原大學與雅文基金會合作 重拾聽損兒聽說能力(2005/11/14)

中原大學前校長熊慎幹安息主懷 眾人追思緬懷(2024/6/29)

20240629中原大學前校長 熊慎幹弟兄 追思禮拜 (中壢靈糧堂YouTube)

澳洲人工電子耳發明人─克拉克教授 (Prof. Graeme Clark) (CI Lifestyle)多頻道人工電子耳蝸植入手術40週年紀念 (CI Lifestyle)